耳鳴り・難聴

難聴、耳鳴りは耳の症状です。

難聴は聞き取りにくい状態、耳鳴りは周囲の音と無関係に耳あるいは頭の中で音が聞こえる状態です。

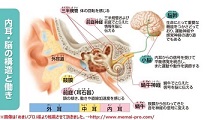

まずは耳の構造を簡単に説明します。

大きくは2つに分けることができます。

・体の外の音を振動に変えて体内に伝える部分(外耳、中耳=伝音器)

・体内に取り込んだ振動を電気信号に変換して脳に伝える部分(内耳、聴神経=感音器)

難聴

「難聴」とは「聞き取りにくい」状態を指します。

「音が聞こえない」のとは似ていますが違います。

英語だと

難聴は「hearing loss」

音が聞こえないのは「deaf」

と明確に違う表現です。

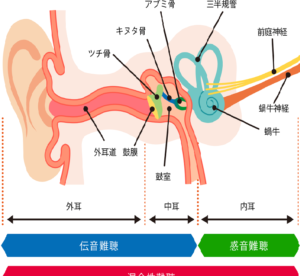

伝音器(外耳、中耳)の部分に機能障害がある場合を伝音性難聴

感音器(内耳、聴神経)の部分に機能障害がある場合を感音性難聴

伝音器にも感音器にも機能障害がある場合を、混合性難聴といいます。

あと、急激に症状が現れるのが突発性難聴といいます。

伝音性難聴

外耳道の大きな耳垢や鼓膜・中耳骨等の部品の不具合です。

多くは具体的な疾患名があり、薬や施術で回復が期待できます。

しかし、外耳道が完全になかったり、耳小骨の癒着などの場合、頭部を切開して手術をしたり穴を開けなければ回復しない場合があります。

この場合重要な神経や血管を傷付けてしまう高いリスクを抱えています。

つまり難聴が治っても、別の重い障害を抱えてしまう可能性があります。

感音性難聴

内耳~聴神経における不具合、神経性の難聴です。

内耳で音を上手く処理できなかったり、音の電気信号を脳へ伝える神経が上手く働かないため、音を十分に再現できないことがあります。

つまり、単なる「聞こえにくい」という音量の問題に加えて、「聞き取れない」という音質の問題が加わります。

音量は普通に聞こえているのに、言葉の内容がさっぱり判らないという症状もあります。

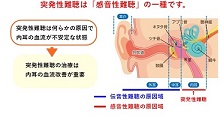

突発性難聴

難聴の種別としては感音性に分類されます。

原因としてはストレスからくる血行障害説、またはウイルス説もあるそうですが、原因はまだ解明されていません。

ほとんどのケースにおいて片側の耳だけに症状が見られるため、完全に音が聞こえなくなってしまうわけではないのも特徴として挙げられます。

難聴の原因

ストレスや加齢、騒音、神経や脳、自律神経、薬の副作用など、原因は人によって様々です。

音の聞こえが悪くなったとしても、何が問題かを理解するは難しいです。

そのため難聴の原因が明確にならないことも多々あります。

病院で思うような説明を受けられずに、病院に不信感を抱いてしまい、諦めてしまう方もいます。

色々な要素が原因として関与するので、原因を一つに絞って特定するのは無理があります。

しかし、どのような原因であるにしても症状を解決することが重要です。

耳鳴り

耳鳴りとは「周囲の音と無関係に、耳あるいは頭の中で音が聞こえる」と自覚するものです。

それがどんなものであれ、実際には無い音を耳で、あるいは頭の中で音として感じれば、それが耳鳴りです。

耳鳴りは頭(耳)の中で鳴っているため、その音から逃げられないと感じてしまうところがつらいところです。

耳鳴りの音は、耳からの音の信号が異常になることで脳で発生しているという考えが最近の主流です。

耳からの信号が十分に届かないために脳が自分で音を作り出してしまいます(脳に耳鳴りの回路ができてしまう)。

あるいは本来脳には基本的な音がもともとあるのかもしれませんが、その音をどんどん増幅してしまうことで耳鳴りの音が発生すると考えられています。

耳鳴りの分類

a.自覚的耳鳴り

本人にしか聞こえない耳鳴りです。

殆どの耳鳴りがこれに分類されます。

音は「頭の中でセミが鳴いているよう」と表現されることが多いのですが、それ以外にもさまざまな耳鳴りがあります。

また同時にいくつもの音が聞こえている場合も少なくありません。

原因や障害部位ももさまざまですが、大半の耳鳴りは内耳、聴神経(感音器)でなっていると考えられています。

b.他覚的耳鳴り

他の人も(聴診器を耳のそばに当てるetc.)聞くことができる耳鳴りです。

音はザーザー・ドクドクといった脈に一致した拍動音のことが多く、原因としては血管内の血流音が大半です。

外科的な治療が必要なことがあり、またそれにより治ることがあります。

それ以外では顎関節から音が聞こえる場合や、耳の中の中耳の筋肉が痙攣することで音が聞こえることがあります。

c.難聴性耳鳴り

難聴を伴う耳なりです。

80~90%の耳鳴りがこれに分類されます。

d.非難聴性耳鳴り

難聴が無いのに耳鳴りが聞こえるものです。

しかし、普通の聴力検査ではなく、もっと高い周波数まで検査をしたり、もっと細かく周波数ごとの検査をすると難聴が見つかることがあります。

e.急性耳鳴り

耳鳴りが始まってから期間の短いもの。

f.慢性耳鳴り

3~6ヶ月以上経過した耳鳴り。

急性の場合はその原因に対する治療を試みることで耳鳴の消失を目標とします。

慢性の場合は完全に耳鳴を無くすことは難しいことから耳鳴の苦痛の軽減を目標とします。

耳鳴りを起こす主な疾患

- 老人性難聴

- メニエール病

- 耳硬化症

- 聴神経腫瘍(聴神経鞘腫)

- 突発性難聴

- 薬物性耳鳴

- 血管性耳鳴

- 顎関節症

- 筋肉の痙攣による耳鳴り

難聴・耳鳴りの鍼灸施術

東洋医学の視点

耳鳴り:外界に音がないのに音がしているように耳で感じる。

難聴:聴覚が低下して外界の音が聞こえない・聞こえにくい。「耳聾(じろう)」。

2,000年以上昔に書かれた東洋医学の古典「黄帝内経」にすでに耳鳴りや耳聾に関する記述があります。

そして耳鳴りは耳聾の軽症、耳聾は耳鳴りの重症のものと考えられています。

また、江戸時代の「鍼灸重宝記」という本には

「耳は腎に属して、竅(あな)は少陽に開く、会の三陽の間に通ず、腎にあずかり、脳を貫く、故に腎虚する時には耳聾して鳴る」

と記されています。

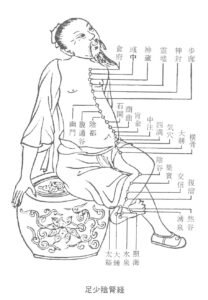

五行論で耳は腎に属します。

この場合の腎は現代医学の臓器としての腎臓ではなく、体の器官や性質、機能などを5つに分類したうちの1つで腎というカテゴリーに属するものです。

では、腎とは何でしょうか?

腎は「先天の精」が蓄えられているところです。

「先天の精」とは両親からもらった生命力のことです。

この蓄えを使い果たしてしまうと命が燃え尽きると考えられています。

人間はこの蓄えを減らさないように、飲食物や空気など、外から精を得ています。

外から得られるこれらの精を「後天の精」といいます。

「腎」は臍下三寸、丹田といわれる場所にあります。

「腎」の働きが弱ると、生殖機能が衰え、耳に問題が起こったり、骨がもろくなったり、朝早く目覚めて睡眠時間が短くなったりします。

また、疲れやすくなるのも特徴です。

いわゆる老化現象と呼ばれるものは、腎の働きが低下することで起こってくると考えられています。

「腎」とは別に「肝」が原因でも耳鳴りは引き起こされます。

精神的ストレスがたまると「肝」に障害が出てきます。

「肝」に障害が出ると疎泄機能が失調します。

「疎泄」とは、体全身に円滑に気血を巡らせることを言います。

ストレスが慢性化した状態を肝気鬱結といいます。

さらに長期化すると肝火上炎という状態になります。

これは肝気が鬱滞して生じた熱感が上昇して頭痛、めまい、耳鳴り、顔面紅潮、目の充血など頭顔面部にいろいろな不調を引き起こします。

難聴・耳鳴りの鍼灸施術

1)腎虚(腎精不足による難聴・耳鳴り)

腎兪、関元、照海、翳風、聴会、足臨泣

2)肝実(肝火上炎による難聴・耳鳴り)

太衝、丘墟、侠渓、中渚、翳風、聴会、風池

難聴・耳鳴りでお困りの方は頭部や耳の周り、顎、首、肩の筋・筋膜の緊張が非常に高いです。

そして頭痛や肩こりも多いので、その施術も行います。

必ず筋膜リリースを併用します。

筋・筋膜の緊張を取ることで血流やリンパの流れがスムーズになります。