腰痛

- ずっと座ってると腰が痛い

- 少し前かがみになるとズキっと痛む

- 体を反らすと腰がつりそうになる

- なにもしなくても腰が重くて痛い

- 慢性腰痛に悩まされ、ぐっすり眠れない・・・

- 仰向け(上向き)で寝ると膝を立てないとつらい

- 仰向けで寝るととつらいので横向きになる

一言で腰痛といっても、痛みの種類や状態はさまざまです。

重労働や激しい運動をしたわけでもないのに腰が痛くなることもあります。

ここでは腰痛の原因や症状を解説します。

腰痛の種類と原因

腰痛の原因は様々です。

・不良姿勢

・座りすぎ

・激しいスポーツや労働(過労)

・内臓疾患

・老化

・精神的ストレス(心因性)

現代社会においては、不良姿勢と座りすぎが原因の大部分を占めます。

多くの人は会社に行って仕事をしたり、家で用事をしたりします。

・長時間同じ姿勢で座る状態が続く

・長時間パソコン作業やスマホをいじる

・長時間車を運転する

こういった状態が続くとしだいに姿勢が乱れて不良姿勢になります。

腰臀部に圧がかかり続けて腰痛を引き起こします。

内臓や骨に異常がないのに生じる腰痛が鍼灸の適用範囲です。

腰痛になって整形外科に行くと、レントゲンで画像診断をします。

しかし、画像診断で分かるものはわずか15%しかありません。

それ以外、つまり85%は原因がよく分からなといわれています。

原因がわからないとは、少なくとも骨や椎間板に問題はないという意味です。

人によって程度の違いはありますが、その多くは不良姿勢や座りすぎによる筋・筋膜の問題です。

腰痛で手術を必要とするケースが稀にあります。

しかし大多数は手術が不要です。

このような場合も筋膜リリースと鍼のコラボ施術でお役にたつことができます。

また、精神的ストレスが関与していることもあります。

なにをやってもよくならない場合、精神的ストレスに対処すると一気に良くなることがあります。

腰痛の主な施術部位

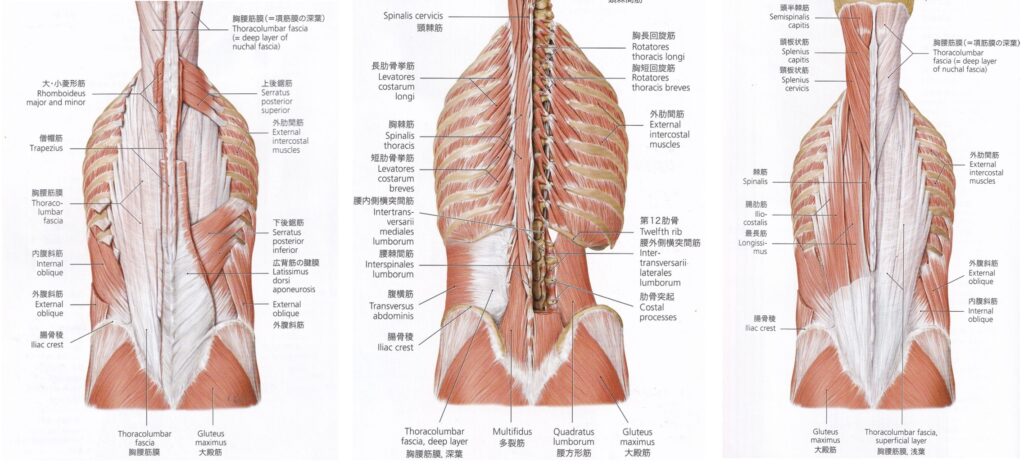

固有背筋と胸腰筋膜

腰が痛い時に指でお腹の後ろあたりを押したくなると思います。

指でギュッと押すあたり、腰部そのものに分布する筋群です。

固有背筋とは、腰背部にある筋群で椎骨(背骨)棘突起の外側を縦走します。

棘突起を中心に外側は肋骨角までの幅で、上は後頭骨から下は仙骨(骨盤)まであります。

特に腰部で発達してもりあがっています。

そして固有背筋は胸腰筋膜に前後から包まれています。

固有背筋は浅層、中間層、深層の3層に分類できます。

(浅層):腸肋筋、最長筋、棘筋

この浅層の3つの筋群を脊柱起立筋と称します。

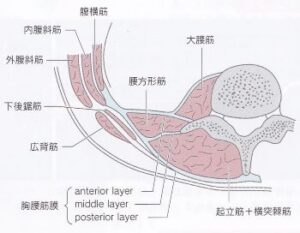

腰方形筋

体をねじると痛い腰痛、横っ腹あたりの奥の方が痛いタイプは腰方形筋を痛めた可能性があります。

左図は背面から、右図は正面から見た図です。

骨盤の腸骨稜から5つある腰椎全部の外側と、第12肋骨に付いてます。

厚みはありませんが、けっこう大きい筋肉です。

どんな働きをしているかというと、左右の腰方形筋が作用すると腰を反らせます。

左右どちらかの腰方形筋のみ作用すると、作用した方に身体を倒します(側屈)。

・腰を反らせたり、ひねったりする動作が多い

・反らせ続ける時間が長い、ひねり続ける時間が長い

こういう人が痛めやすい筋肉です。

つまり起きて活動している時だけでなく、悪い寝相でも痛める可能性があるということです。

仰向けを中心に、たまに寝返りを打つのが正しい寝相です。

特に重いものをもったりしたことがないのに横っ腹の筋肉が痛い場合、原因は寝相かもしれません。

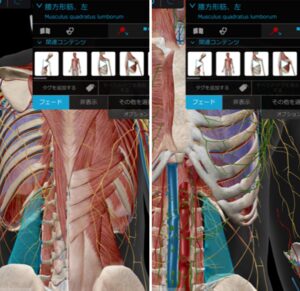

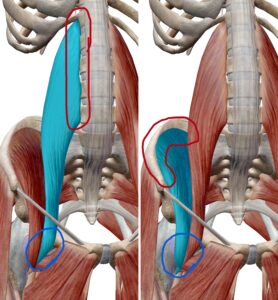

腸腰筋

仰向けで寝て股関節を伸ばすと腰が痛い場合、腸腰筋に由来する腰痛であることが疑われます。

当鍼灸院に多くのご利用者様が該当します。

腸腰筋は2つの筋肉の総称で、大腰筋と腸骨筋のことです。

2つの筋肉は連結して作用します。

インナーマッスルの代表格ですね。

大腰筋は体の深部を通って股関節と大腿の動きに関与します。

腸骨筋と合流して一つの筋肉として見なされることがあります。

股関節での大腿の屈曲(ももあげ)に作用します。

大腿骨が固定されると、座位で体幹が屈曲に作用します。

ヒトが起きて生活したり歩行したりするときには、他の筋肉と協調しながら常に働いている筋肉です。

つまり慢性的に疲れをためやすい、ということは固く縮こまりやすいのです。

特に慢性的に運動不足の方はこの大腰筋が発達していないので、大腰筋がカチカチに固まっています。

固まると柔軟性がなくなり動きが悪くなり、そうすると血流循環が悪くなります。

酸欠状態です。こうなると発痛物質が発生して痛みを生じます。

「縁の下の力持ち」的な存在で負荷がかかり続けているのです。

臀部筋

腰痛は腰そのものの筋肉や関節、骨に問題があって起こる場合だけではありません。

むしろ臀部や股関節周囲に問題があることの方が多いです。

原因は不良姿勢です。

特に座るときの姿勢です。

そもそも人の体は長時間座るのに向いてません。

座ると座面には両側の太もも裏側の骨(大腿骨)、骨盤の左右にある(寛骨)座骨結節という骨のでっぱり、それと骨盤の真ん中後方の仙骨の末端の尾骨、これらに体重がかかります。

肉の多いところより骨の方が固いので安定するからです。

しかし、ずっと座っていると骨と椅子の間に挟まれた身の部分は圧迫されます。

筋膜が貼りついて動きを制限します。

そして血流が阻害されて周囲の筋肉は酸欠・栄養不足状態になります。

酸欠になると体は発痛物質を産生します。

つまり痛くなってくるのです。

神経が圧迫されていたら痺れや麻痺も発生します。

痺れは脚の後ろ側や外側に出ることが多いです。

こうなると座る角度を変えてお尻の位置を変えたりします。

回避するために脚を広げたり、閉じたり、組んでみたりします。

同時に骨盤を前傾にしたり後傾にしたりします。

これらの回避する動きを取っても、長時間座り続ける生活を繰り返すとあちこちの筋肉に負担がかかって、結果として腰痛を発症します。

臀部は、座っているときに押してみると分かりますが、重みがかかって硬く張りつめています。

中には骨盤の骨や太ももの骨があり、幾重にも筋肉があり、それらは筋膜で覆われているので、重みがかかると圧がかかり続けるからです。

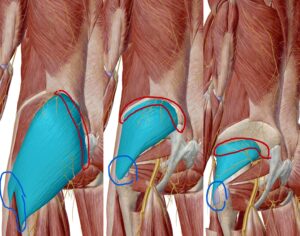

このときに特に大事なのが殿筋への刺鍼です。

中殿筋(中)腸骨・殿筋筋膜(赤)と、大腿骨大転子の外側面(青)に付きます

小殿筋(右)腸骨の殿筋粗面(赤)と、大腿骨大転子の前面(青)に付きます

小殿筋は臀部でも最深部にある筋肉です。

股関節と太ももの動きを助けます。

股関節の外転。股関節の安定化。内旋の補助に作用します。

前部繊維は屈曲に作用します。

中殿筋は小殿筋の表層に位置します。

股関節と太ももの動きに関わります。

股関節での大腿の外転、伸展。股関節の安定化。内旋、外旋の補助に作用します。

大殿筋はさらに最表層で一部中殿筋に重なっています。

股関節と太ももの動きに関わります。

大腿の伸展、外旋、外転に作用します。

これらの臀部筋を筋膜リリースや鍼で本来の働きができるようにすると、臀部だけでなく腰部への負荷が減少するので痛みが取り除かれます。